用新语法讲述新女性故事

- 经济

- 2025-04-03 15:45:05

- 8

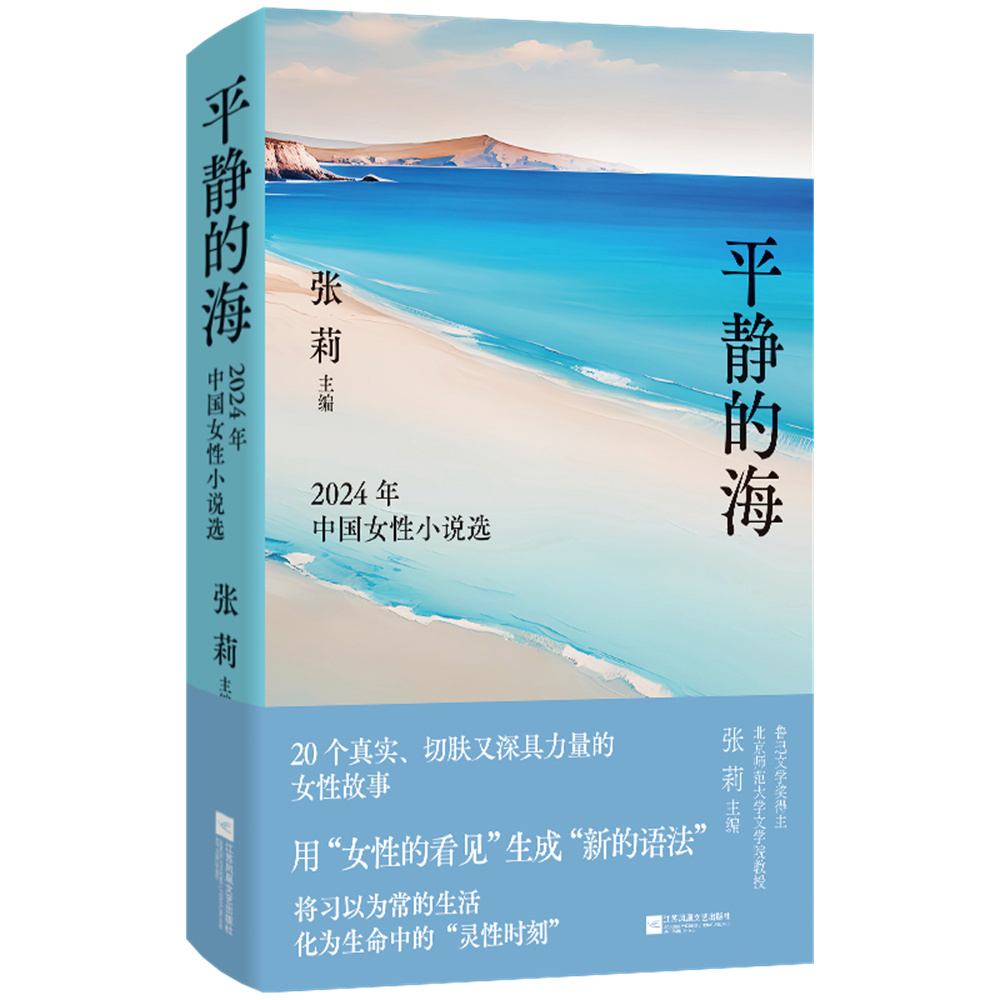

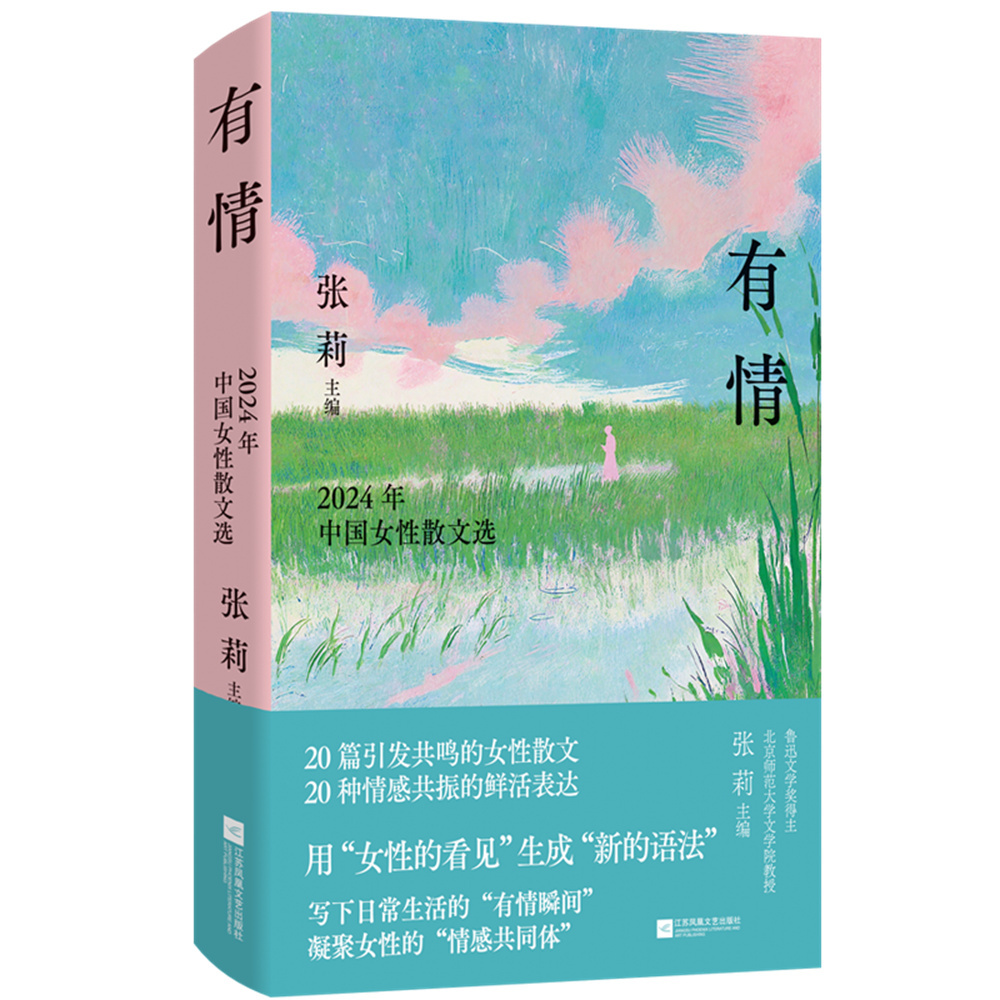

3月30日晚,北京师范大学文学院教授张莉携其主编的新书《平静的海:2024年中国女性小说选》《有情:2024年中国女性散文选》,围绕“用‘女性的看见’讲述新女性故事”在京举办了新书首发分享。本次活动由江苏凤凰文艺出版社主办,凤凰文艺出版社副社长孙茜主持。

张莉

所谓“女性的看见”是指女性作家以独特的观察力和叙事方式,重新发现、书写女性经验,突破传统性别视角的局限。张莉强调说:“这种‘看见’不仅是女性主义的表达,更是对生活多样性的捕捉,包括历史、家庭、社会变迁等广阔的领域。”

小说场嘉宾对谈现场

散文场嘉宾对谈现场

以2022年女性文学年选出版为起点,凤凰文艺与张莉教授正式携手。不仅每年结集出版、宣推女性文学年度佳作,有意识地为女性写作在历史的刻度上立起路标,更是搭建一个女性文学阅读的服务平台,构建起女性作者与读者间的桥梁,促成优秀作品和读者的双向奔赴,让女性和文学互相成就。

“中国女性写作的新语法已经开始生成”

首发式上,张莉将其编选思路概括为以多样性为核心、作品质量优先、团队协作模式三大特质。在她看来,女性写作不应被狭隘定义,既包括个人化表达,也涵盖公共议题;年选强调,入选作品必须是作家当年的最佳代表作,并避免因人情或偏爱而降低标准,“六年来没有一位作家连续入选”;通过包容性讨论,平衡师生观点,保持选本的公正与多元。

谈及当下女性文学的新趋势,张莉认为她们在讲述自己生活时已经越来越放松,哪怕内心不堪,却会用幽默的方式来讲述。“当一个人可以自嘲的时候,内心一定是强大的,中国女性写作的新语法已经开始生成。”

“她们开始从‘苦闷倾诉’转向‘幽默与辽阔’的表达,比如在电影《好东西》中,有一个桥段是小女孩猜声音,那些听来在刮风下雨,甚至河马喝水的声音实际上是妈妈在做家务时发出的声响。这里显然导演是在隐喻女性的劳动,但不再是那么苦大仇深,而是更客观,同时又充满着一种欣赏的方式去解读女性生活的日常。《平静的海》一书中的作品也更放松、更具力量感,体现出‘表面平静,内在深邃’的女性特质。”

《平静的海》和《有情》中收录作品对应的作者年龄覆盖50后至00后,展现出不同世代女性的视角。谈及近年来文艺批评中的一些乱象,张莉主张要“同情理解”,要承认作者的时代局限性,反对对历史的作品进行道德审判。“文学评价需要结合具体的语境,我们应该聚焦未来,而非苛责过去。”

谈及年选的社会意义,张莉表示希望可以成为女性创作者社群的纽带,赋予写作者“信念感”,同时引导读者关注女性经验。她还明确表示目前不会去做女性诗歌选,“这需要长期的专业浸润,我现有精力还是集中于小说与散文。”

《平静的海:2024年中国女性小说选》

《有情:2024年中国女性散文选》

新女性写作,“指向更广阔的气象”

入选作家们也围绕各自的入选篇目具体论述了创作思路,以及她们对女性写作近年来的观察和思考。

作家、编剧徐小斌1981年便登上文坛。40多年来,她拒绝固定风格,持续进行“文本试验”,即使可能失去读者也在创作中坚持探索。“赫尔曼·黑塞曾说:‘永远不会把爱和风景驻足在世界上任何一个点。’我的写作永远‘在路上’,去寻找边缘化的表达。”

《隐秘碎片》便是徐小斌在碎片化叙事上的创新尝试。她介绍说,最初计划写成短篇,但发现传统结构无法表达力量,最终采用“碎片化写作”,以呼应这个碎片化时代的阅读习惯。“类似英剧《9号秘事》的叙事手法,每个小片段结尾都会颠覆前文,整体形成莫比乌斯环式的结构。通过非线性的叙事和反转,展现女性心理的复杂性与隐秘性。”

徐小斌

00后上海姑娘胡诗杨,是到场年纪最小的女作家。她的新作《土地的飞行》通过展示方言沟通的障碍,挖掘了外婆赵嫦娥被遮蔽的生命史。通过以年轻一代的视角重述历史,赋予了读者对边缘女性故事的普遍共鸣。“维特根斯坦曾说,‘语言的边界,就是世界的边界。’因而学习方言也是打破隔阂,擦亮新世界的方式。”

谈及对新女性写作的探索,胡诗杨认为应超越传统的“私人化写作”,指向更广阔的气象。“写作终归是要诚实地面对自我,但不应局限于个人经验,而是通过观察他人如外婆来‘双向照亮’自我认知。”

胡诗杨

面对文旅热给故乡带来的“泼天富贵”,作家程黧眉却在散文《耀景街16号》中回顾了上世纪90年代哈尔滨的文学氛围,展现一代人对文学的纯粹热忱。“我荣幸地经历了那个年代。我们几个年轻人可以在冬夜哈尔滨的江面上谈文学,然后走到中央大街碰到一个女孩子,她又是一个文学青年。那时遍地都是文学青年,热爱文学的人特别多。”

程黧眉认为,尽管如今文学的氛围已不同于90年代,但文学的理想和光辉依然存在于每个人心底。“我希望唤起读者对文学理想的珍视,即使在喧嚣的现实中,也能找到沉浸于文学世界的平静与治愈。”

程黧眉

《人民日报》文艺部副主任刘琼的散文《北京往事》,以“北京移民”视角记录SKP商圈(全球知名的奢侈品品牌聚集地)的变迁,反思消费主义与地域标签。她在发言中自认是“客居北京30多年的异乡人”,此番写作选择从熟悉的生活半径切入。“有人曾说,北京城市分布特别细致,‘消费的朝阳’、‘文化的东城’、‘教育的西城’……我曾一直以为生活、工作在有文化的地带,但他这么说我也能理解,因为这里有北京的CBD。”

刘琼坦承此次的写作偏中性,但在服饰、饮食等的微观描写上又会自然流露出女性特有的敏感度。她认为女性写作不必刻意强调性别标签,女性散文也不必局限于“女性题材”,亦可书写公共历史与城市肌理。

刘琼

上一篇:邱建军被追授为全国“公安楷模”

有话要说...